Instituto Brasileiro de Museus

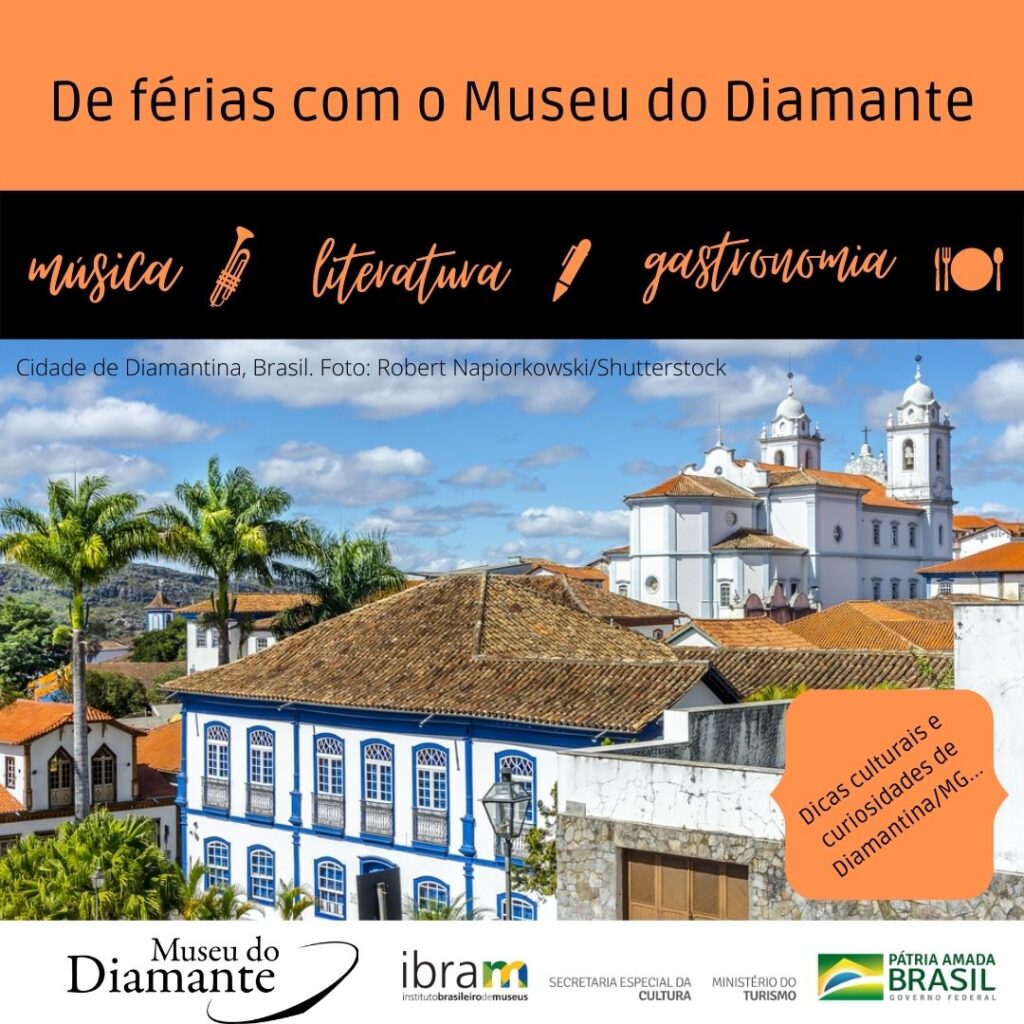

Museu do DiamanteDe férias com o Museu do Diamante

.

Janeiro é o mês das férias, e o Museu do Diamante convida você a aproveitar esse momento com a gente.

Ao longo do mês iremos postar dicas e curiosidades relacionadas ao mundo do lazer e do entretenimento, aproveitando para levar até você um pouco do nosso acervo e da nossa história.

Fique por dentro das nossas redes sociais e acompanhe dicas literárias, sugestões musicais, receitas típicas da culinária mineira e muito mais!

Instagram: @MuseudoDiamante

Twitter: @MuseudoDiamante

Facebook: Museu do Diamante/Ibram

Youtube: Museu do Diamante

🎵 A musicalidade é uma presença marcante na cidade de Diamantina desde os tempos do Arraial do Tijuco. Ainda no século XVIII, o Arraial contava com uma ópera onde eram encenadas as peças populares da época, e com um grande número de músicos (em sua maioria negros e mestiços livres ou forros), contratados pelas irmandades leigas para as numerosas missas, festividades e procissões realizadas ao longo do calendário litúrgico. Entre esses músicos, destaca-se o famoso Lobo de Mesquita, que alcançou o reconhecimento como um dos principais compositores de música sacra do Brasil colonial.

🎺 Já no século XIX, a cena musical da cidade era movimentada pelos saraus promovidos pelas famílias abastadas, onde se ouvia a música de salão em voga na Europa e se ostentava a posse de instrumentos musicais importados daquele continente, como pianos e harmônicas. Nesse período também temos a forte presença das bandas de música que se apresentavam pela cidade, muitas delas ligadas à corporação militar. Dentre elas se destaca a Banda Militar do Estado de Minas Gerais, que tinha como regente o Maestro João Batista de Macedo, mais conhecido como “Piruruca”: a inovação criada por ele, de posicionar os músicos nas sacadas de diferentes edifícios do centro histórico teria, segundo pesquisadores, dado origem à famosa Vesperata!

🎹 Mas Diamantina também possui uma forte tradição na música do século XX, tendo influenciado e inspirado alguns dos maiores artistas da música popular brasileira.

🏠 A cidade de Diamantina foi inspiração para a canção “Beco do Mota”, de Milton Nascimento e Fernando Brant. Milton e Brant são alguns dos mais conhecidos expoentes do Clube da Esquina, grupo que, em meados dos anos 1960, reunia diversos músicos e compositores em torno do icônico bairro de Santa Tereza em Belo Horizonte. Na obra do Clube, também chama a atenção o destaque para diversos aspectos da cultura, da religiosidade e da vida social mineira, ligados ao universo colonial e barroco.

❌É a partir desse contexto que podemos compreender o surgimento da canção Beco do Mota, gravada no LP Milton Nascimento, de 1969. O título da canção se refere à lendária zona boêmia da cidade de Diamantina, que nos anos 1960 foi alvo de uma campanha de “higienização” liderada pelo arcebispo local, incomodado com a “promiscuidade”. Tanto a letra da música quanto a melodia fazem referência ao caminhar das procissões religiosas, tão presentes nas cidades mineiras, misturando o sagrado e o profano e ao mesmo tempo denunciando o conservadorismo e o moralismo que se afirmaram sobre o beco de Diamantina. Os versos trazem ainda implicações políticas, estabelecendo um paralelo entre o fechamento da zona boêmia da cidade e o fechamento do horizonte político do país no pós AI-5.

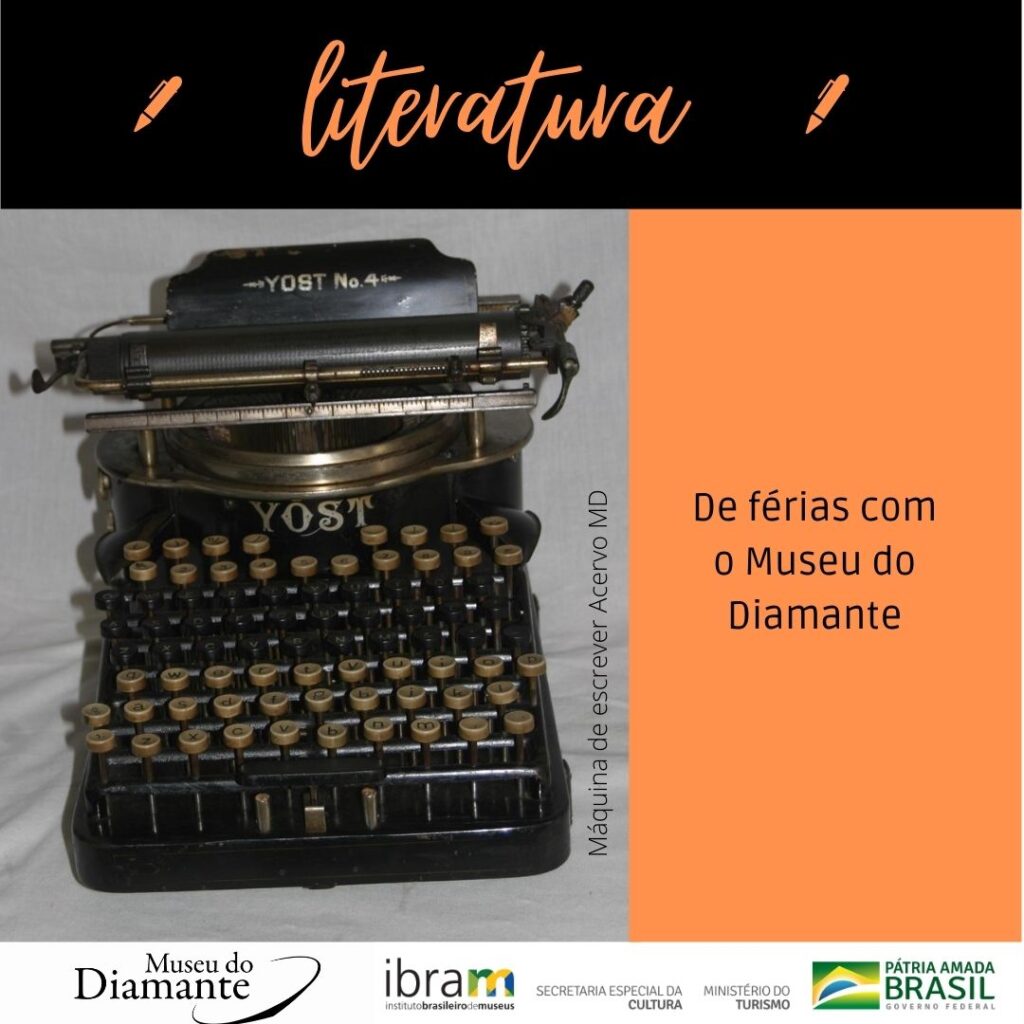

📖 Diamantina é terra de escritores e memorialistas conhecidos em todo o país. Entre estes autores, podemos destacar Joaquim Felício dos Santos (1822-1895), professor, jurista e político diamantinense, autor de “Memórias do Distrito Diamantino”, obra publicada originalmente no periódico Jequitinhonha. Já no início do século XX, podemos citar Aires da Mata Machado Filho (1909-1985), filólogo e linguista diamantinense, que entre outras obras produziu “O Negro e o Garimpo em Minas Gerais”, livro que marcou lugar no pensamento social brasileiro ao registrar os dialetos e os cantos de trabalho (vissungos) dos descendentes dos escravizados na região de Diamantina.

📚 Outro autor de destaque é o jornalista e diplomata diamantinense Antônio Torres (1885-1934), falecido em Hamburgo, Alemanha, onde servia ao consulado brasileiro. A Biblioteca Antônio Torres, pertencente ao IPHAN-Diamantina, guarda hoje sua obra e parte de sua correspondência, além de abrigar um importante arquivo histórico.

✒️ Mas não poderíamos falar da literatura em Diamantina sem falar de Helena Morley (pseudônimo de Alice Dayrell Caldeira Brant) e do livro “Minha Vida de Menina”, diário escrito pela autora entre os 13 e os 15 anos de idade. Adaptado para o cinema em 2003, o livro transporta o leitor para a Diamantina de finais do século XIX e traz, com uma linguagem espontânea e o olhar crítico da adolescente, o cotidiano e os problemas econômicos e sociais da cidade mineira nesse período histórico.

🌳 A Vila do Biribiri é hoje um dos cartões postais de Diamantina, situada no Parque Estadual do Biribiri e destino obrigatório de quem procura um lugar tranquilo e cercado de belas cachoeiras. A história da vila remete à antiga Fábrica de Tecidos do Biribiri, empresa fundada em 1876 pelo Bispo de Diamantina Dom João Antônio dos Santos e sua família, e se destacou como importante indústria têxtil da cidade. A princípio, a fábrica tinha a finalidade assistencialista de apoiar moças e órfãs necessitadas, trabalhadoras da empresa. Já no início do século XX, a fábrica foi transferida para a família Duarte e, posteriormente, para a família Mascarenhas, até sua desativação em 1975.

📚 Arraste para o lado e confira o que Helena Morley disse sobre o Biribiri em seu livro “Minha Vida de Menina”. No trecho podemos perceber, além do encantamento provocado pelo lugar, as hierarquias e costumes vigentes na sociedade diamantinense de finais do século XIX: o contraste entre a casa-grande e o dormitório das funcionárias da fábrica (“Convento”), a distribuição desigual dos alimentos, o poder exercido pela religião católica, encarnado na pessoa do Bispo.

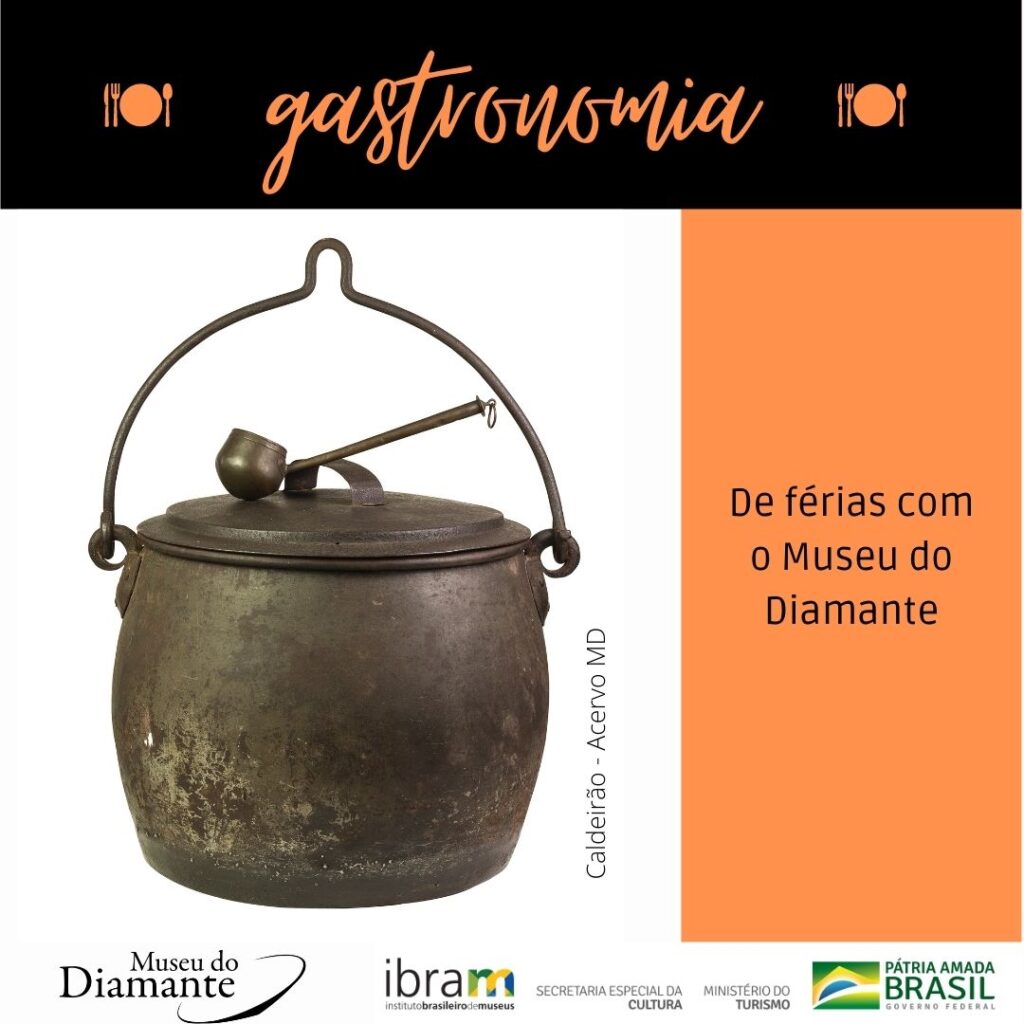

🍛 A culinária mineira é marcada pela diversidade de ingredientes, pratos e preparações. Para o historiador José Newton Coelho Meneses, a versatilidade da cozinha mineira já está presente no período colonial, fruto das trocas culturais entre povos distintos. Durante o século XVIII, as Minas eram uma região muito populosa, e palco de um intenso fluxo migratório. A atividade mineradora, que se expandia enormemente naquele momento, se desdobrava em uma ampla produção alimentar, necessária para o abastecimento das populações envolvidas na extração do minério.

🍠 Um exemplo da riqueza culinária local encontra-se registrada pelo naturalista francês Saint-Hilaire, que se impressionou com a criatividade da cozinha mineira ao descrever o pão de inhame, uma quitanda encontrada à época no Alto Jequitinhonha, e com a transformação de ingredientes simples, como feijão e couve, em refeições saborosas preparadas por famílias pobres durante o século XIX.

Fonte: José Newton Coelho Meneses, “Nossa comida tem história”

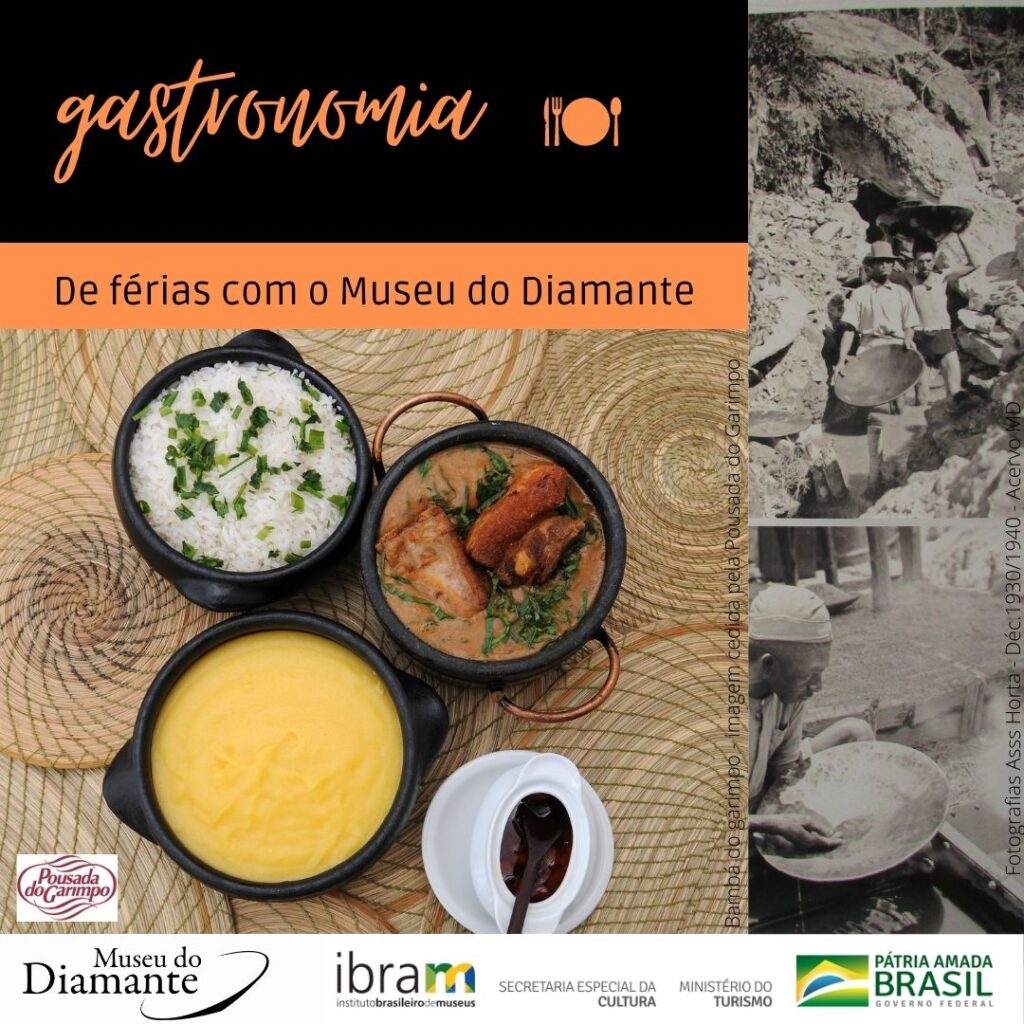

![]() Durante muitos anos, Chef Vandeca preparou refeições para grandes quantidades de trabalhadores do garimpo. Atualmente é Chef do restaurante “O Garimpeiro”, localizado em Diamantina-MG, e conta que o bambá do garimpo é um prato tradicional da alimentação dos garimpeiros, que o consumiam diariamente, ao voltar do trabalho nas lavras.

Durante muitos anos, Chef Vandeca preparou refeições para grandes quantidades de trabalhadores do garimpo. Atualmente é Chef do restaurante “O Garimpeiro”, localizado em Diamantina-MG, e conta que o bambá do garimpo é um prato tradicional da alimentação dos garimpeiros, que o consumiam diariamente, ao voltar do trabalho nas lavras.

![]() Seu principal ingrediente é a costelinha ou “entrecosto” de porco, carne que era salgada e pendurada sobre o fogão a lenha, para ser defumada. Estão presentes também a couve, o feijão e o angu, ingredientes que formam a base da culinária regional. Trata-se de um prato forte e calórico, para dar “sustança” ao garimpeiro que volta cansado da lida…

Seu principal ingrediente é a costelinha ou “entrecosto” de porco, carne que era salgada e pendurada sobre o fogão a lenha, para ser defumada. Estão presentes também a couve, o feijão e o angu, ingredientes que formam a base da culinária regional. Trata-se de um prato forte e calórico, para dar “sustança” ao garimpeiro que volta cansado da lida…

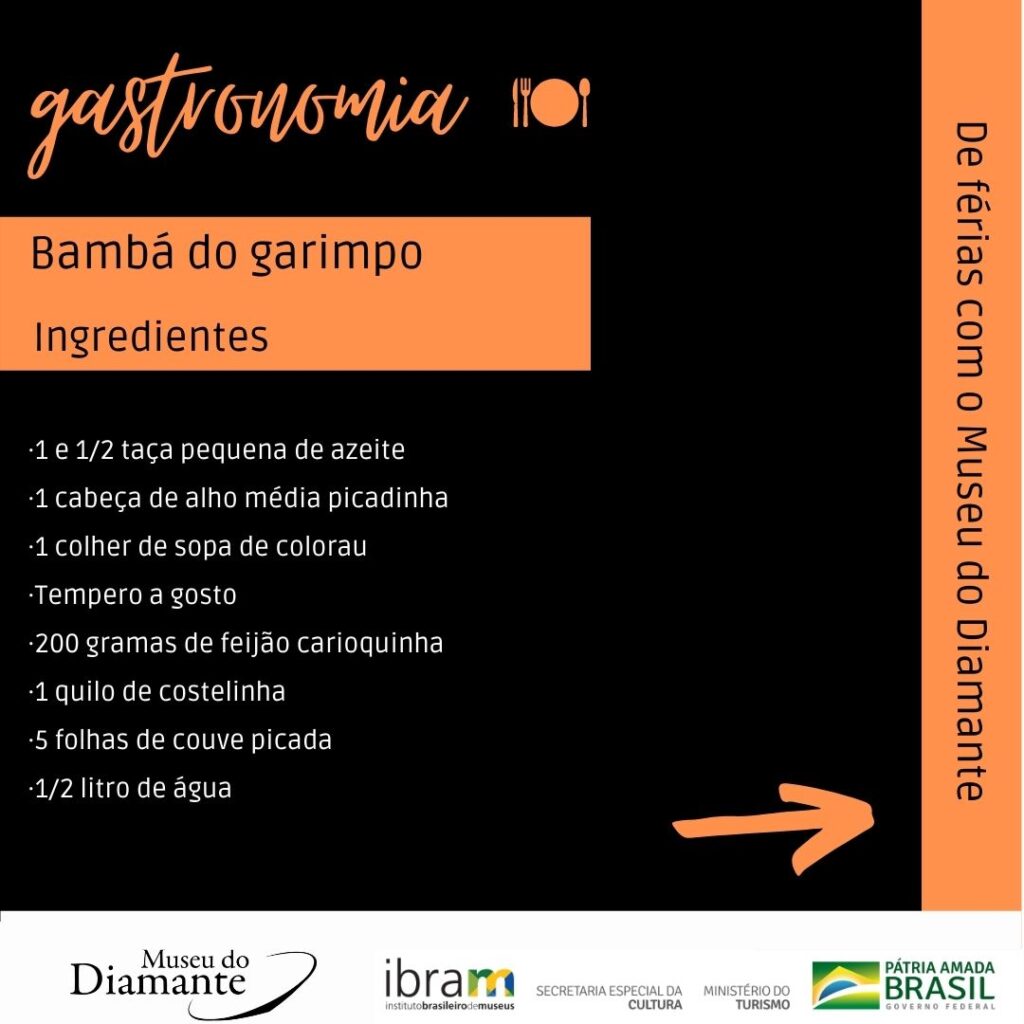

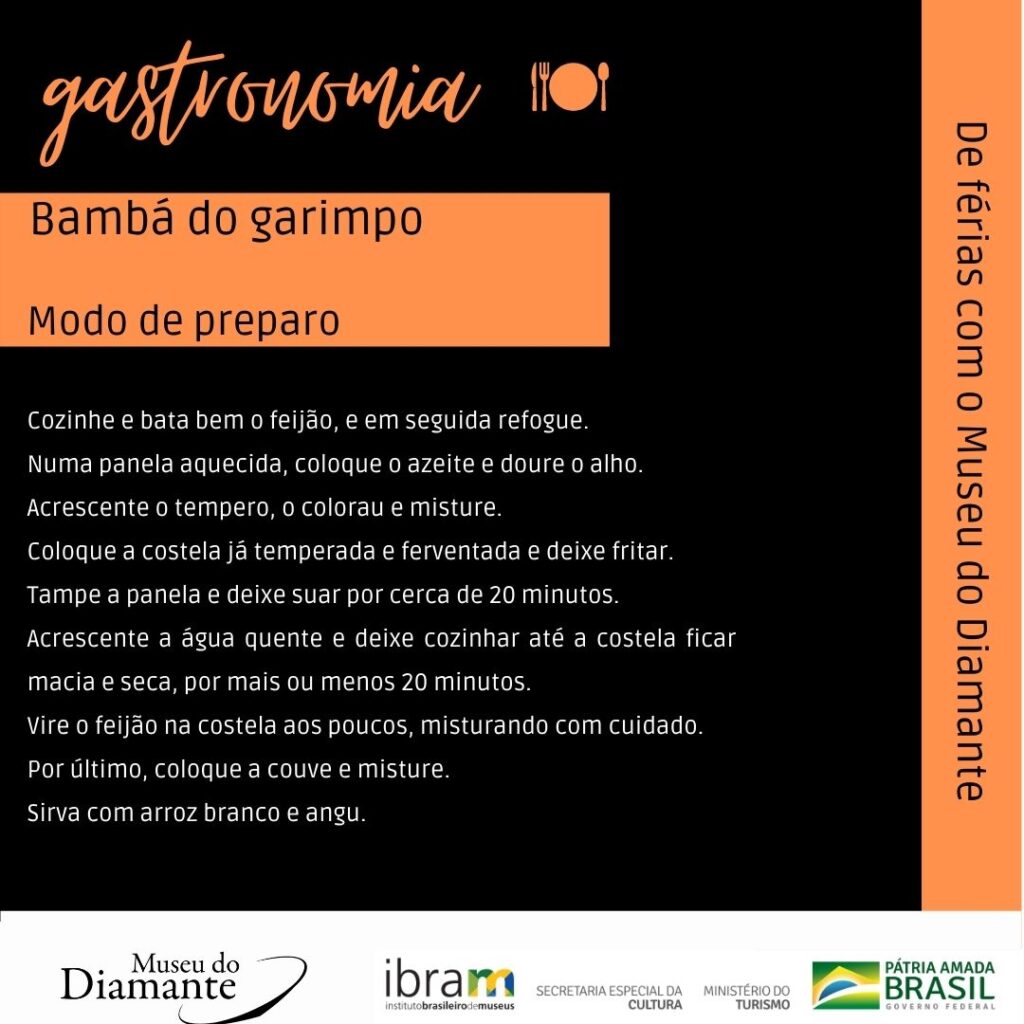

![]() Confira a receita do prato. Você já provou ou preparou o bambá do garimpo?

Confira a receita do prato. Você já provou ou preparou o bambá do garimpo?

Fonte: almanaqueculinario.com.br

Agradecemos à Pousada do Garimpo pela colaboração!